電気製品の製造、輸入、販売に携わる事業者にとって、**電気用品安全法(PSE法)への準拠は事業の根幹をなす絶対的な義務です。そして、その遵守を証明するものが「PSEマーク」**に他なりません。

このマークは、単なる記号ではなく、製品が国の定める安全基準を満たしていることを示す「安全の証」です。消費者はこのマークを目印に製品を選び、事業者はこのマークを表示することで、製品の安全性と信頼性を社会に約束します。

しかし、PSEマークにはリスクの度合いに応じて2つの種類が存在すること、そしてそれぞれに課される義務が大きく異なることは、十分に理解されているでしょうか。安易な解釈は、意図せず法令違反を犯し、事業の存続を脅かす事態を招きかねません。

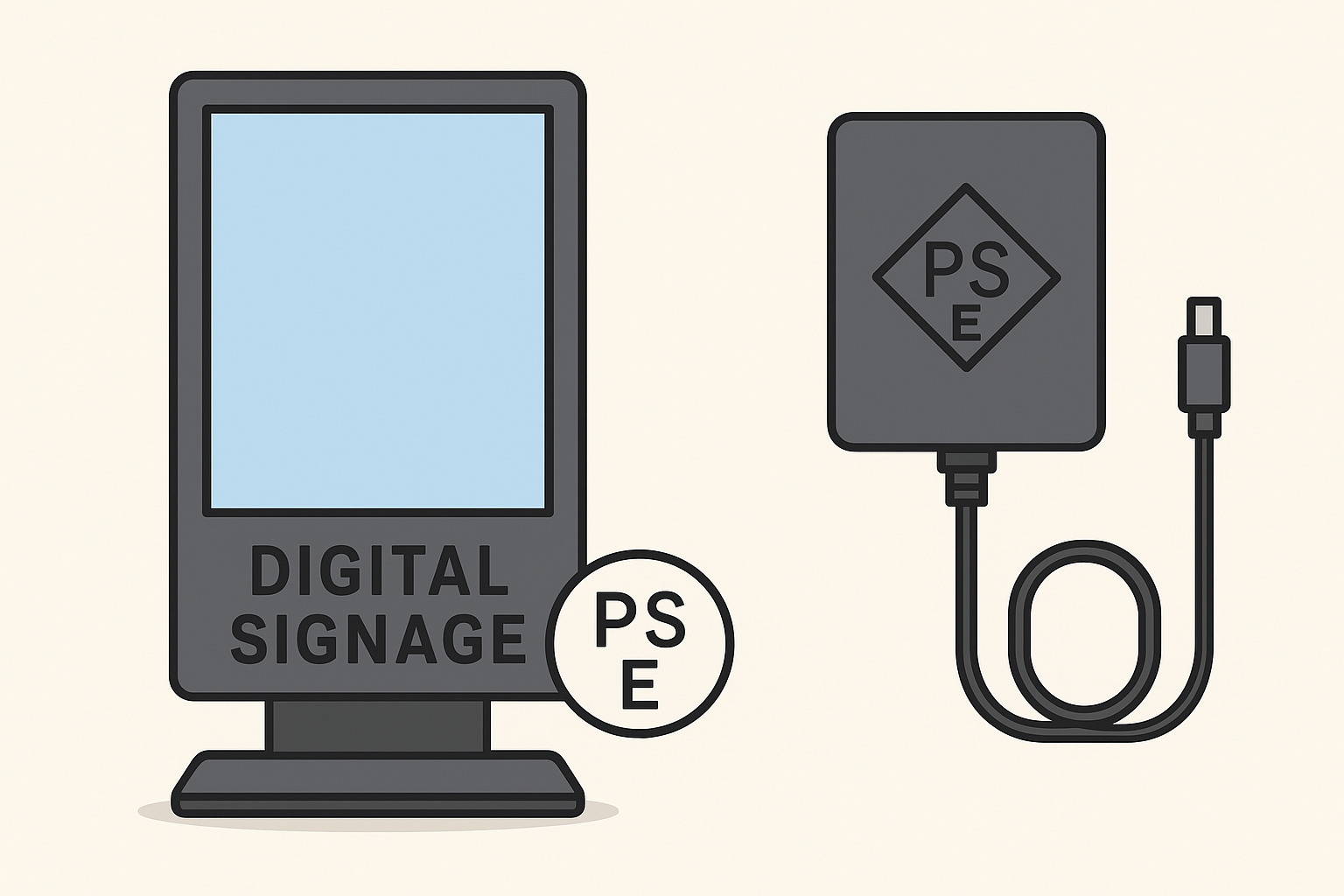

本記事では、PSEマークの基本的な役割から、「特定電気用品(ひし形PSE)」と「特定電気用品以外の電気用品(丸形PSE)」という2つの区分の本質的な違い、そしてデジタルサイネージのような複合的な製品における具体的な注意点まで、専門的な視点から徹底的に解説します。

1. すべての基本|PSEマークと電気用品安全法の目的

まず、PSEマーク制度の根幹である電気用品安全法(PSE法)の目的と、事業者に課せられる基本的な義務について確認します。

電気用品安全法(PSE法)の目的

電気用品安全法は、その第一条で**「電気用品による危険及び障害の発生の防止」**を目的として掲げています。

電気製品は私たちの生活に不可欠な利便性をもたらす一方、その構造や使用方法を誤れば、火災、感電、発煙といった重大な事故を引き起こす潜在的なリスクをはらんでいます。この法律は、電気用品の製造・輸入・販売を規制し、一定の安全基準を満たさない製品が市場に流通することを防ぐための法的な枠組みです。

この法律の規制対象となる電気用品は、政令によって約450品目が定められており、これらの製品を国内で販売するためには、原則としてPSEマークの表示が不可欠となります。

事業者に課せられる4つの義務と罰則

対象となる電気用品を製造または輸入する事業者(届出事業者)は、PSEマークを表示する前提として、以下の4つの義務を履行しなければなりません。

- 事業の届出義務 事業を開始するにあたり、製品の区分(型式の区分)ごとに、経済産業大臣に対して事業開始届を提出する必要があります。これは一度届け出れば、原則として更新は不要です。

- 技術基準適合義務 国が定めた電気用品の安全に関する技術上の基準に、自社の製品を適合させる義務です。絶縁性能や耐熱性能、機械的強度など、製品ごとに詳細な基準が定められており、これに適合しない製品は流通させることができません。

- 自主検査の義務 製造または輸入した製品が、上記2の技術基準に適合していることを確認するため、事業者自身の責任で検査(自主検査)を実施し、その検査記録を作成・保存(3年間)する義務です。検査項目も法律で定められています。

- 表示の義務 上記1~3の義務をすべて履行した製品に限り、定められた形式でPSEマーク、届出事業者名、定格電圧などを表示することができます。

これらの義務を怠り、PSEマークを表示せずに販売するなどの法令違反があった場合、個人には**「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)」、法人には「1億円以下の罰金」**という極めて重い罰則が科される可能性があります。これは、電気製品の安全確保が社会的にいかに重要視されているかを示しています。

2. 【最重要】ひし形と丸形PSEマークの違い|「特定」の意味を理解する

PSEマークには**「ひし形」と「丸形」**の2種類が存在します。この違いは、製品が内包するリスクの高さに基づいています。両者の違いを正確に理解することは、法令を遵守する上で最も重要なポイントです。

◆ ひし形PSEマーク:特定電気用品

**「特定電気用品」**とは、電気用品の中でも「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多いもの」として政令で定められた、特にリスクが高い116品目の製品群です。

- 定義のポイント:

- 長時間、人の監視がない状態で使用されるもの(例:配線器具、ヒューズ)

- 社会的弱者(子供など)が使用するもの(例:乳幼児が触れる可能性のある電動おもちゃ)

- 人体に直接触れて使用するもの(例:電気マッサージ器、電気便座)

- 代表的な品目例:

- ACアダプター、電源コードセット、延長コードセット

- ヒューズ、配線用遮断器、コンセント、テーブルタップ

- 電熱器具(電気温水器、電気トースター、ヘアドライヤーなど)

- 電動式のおもちゃ、電気マッサージ器

- 課せられる特別な義務:第三者機関による適合性検査 特定電気用品の事業者は、前述の4つの義務に加え、さらに厳しい義務が課せられます。それは、国の登録検査機関による「適合性検査」を受け、その証明書の交付を受け、保管する義務です。 これは、事業者の自己確認(自主検査)だけでは不十分であり、客観的な評価を行う第三者機関による認証がなければ、その安全性を担保できないと判断されているためです。この証明書がなければ、ひし形のPSEマークを表示することはできません。

- 表示のルール: ひし形のPSEマークと共に、**認証を受けた登録検査機関の名称(または略称)**を近接して表示する必要があります。

◆ 丸形PSEマーク:特定電気用品以外の電気用品

「特定電気用品以外の電気用品」とは、規制対象の全457品目から、上記の特定電気用品116品目を除いた残りの341品目を指します。

- 代表的な品目例:

- テレビジョン受信機、デジタルサイネージ用ディスプレイ

- LED電灯器具、LEDランプ

- 電気冷蔵庫、扇風機、空気清浄機、加湿器

- リチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリーなど)、電子楽器、ゲーム機

- 義務のポイント:事業者による自己確認 こちらの区分の製品は、特定電気用品に比べてリスクが相対的に低いと判断されており、登録検査機関による適合性検査は義務付けられていません。 事業者は、自らの責任において国の定める技術基準への適合性を確認し、自主検査を行うことで、丸形のPSEマークを表示することができます。ただし、これは「検査が不要」という意味ではなく、「自主的な検査と確認で表示が可能」ということであり、技術基準への適合義務が免除されるわけでは決してありません。

【比較表】ひし形PSEと丸形PSEの違い

| 項目 | ひし形PSEマーク(特定電気用品) | 丸形PSEマーク(特定電気用品以外の電気用品) |

|---|---|---|

| 対象 | 特に危険性が高いと見なされる116品目 | 特定電気用品以外の341品目 |

| 検査義務 | 【必須】 国の登録検査機関による適合性検査 | 【不要】 事業者による自己確認 |

| 表示内容 | PSEマーク + 登録検査機関名 + 届出事業者名など | PSEマーク + 届出事業者名など |

| 具体例 | ACアダプター、電源コード、充電器 | テレビ、ディスプレイ、LED照明、扇風機 |

3. 具体例で学ぶ|デジタルサイネージとPSEマークの関係性

では、これまでの知識を基に、デジタルサイネージを例として具体的なPSE法の適用を見ていきましょう。デジタルサイネージは、ディスプレイ本体、ACアダプター、電源コードなど、複数の電気用品から構成されるため、PSE法の理解度を測る上で格好の題材です。

多くのスタンドアロン型や壁掛け型のデジタルサイネージは、以下のコンポーネントで構成されています。

- ① デジタルサイネージのディスプレイ本体

- ② ACアダプター

- ③ 電源コード

この場合、それぞれの部品は法律上、以下のように扱われます。

- ① ディスプレイ本体 → 丸形PSEマークの対象 ディスプレイ本体は、ACアダプターから変換された直流(DC)電源で動作します。そのため、一般的には「特定電気用品以外の電気用品」(品目例:テレビジョン受信機)に分類され、丸形のPSEマークの対象となります。事業者は自己確認により、このマークを表示します。

- ② ACアダプターと ③ 電源コード → ひし形PSEマークの対象 一方、ACアダプターと電源コードは、壁のコンセントからの交流(AC)100Vを直接受け、機器が使用する直流(DC)に変換する極めて重要な役割を担います。発熱や絶縁不良による火災・感電のリスクが特に高い部品であるため、これらは**「特定電気用品」に分類されます。 したがって、これらにはひし形のPSEマークと登録検査機関のマーク**が表示されていなければなりません。

事業者が見落としてはならない最重要ポイント

デジタルサイネージを輸入・販売する事業者が最も注意すべきは、**「ディスプレイ本体(丸形PSE)だけでなく、付属するACアダプターと電源コード(ひし形PSE)の表示も適正か」**という点です。

特に海外から製品を調達する場合、海外の製造元が付けたPSEマークは、日本の法律上、原則として無効です。PSEマークの表示義務を負うのは、あくまで日本の輸入事業者です。輸入事業者は、自らの責任で製品(付属品を含む)が日本の技術基準に適合していることを確認し、必要であれば第三者機関の検査を受け、自社の名前と共にPSEマークを表示しなければならないのです。

ディスプレイ本体の確認だけで満足し、ACアダプターの確認を怠れば、それは重大な法令違反となり、事業の信頼を根底から揺るがしかねません。

まとめ:安全への取り組みが事業の信頼を築く

PSEマークは、消費者の安全を守るための最低限のルールであり、事業者が社会に対して果たすべき責任の証です。特に、ひし形と丸形の区別、そして「特定電気用品」に課せられる第三者認証の義務を正しく理解することは、コンプライアンスの観点から不可欠です。

デジタルサイネージの例が示すように、製品が複数のコンポーネントで構成される場合、その一つ一つに至るまで安全性を確認する緻密な姿勢が求められます。

自社が扱う製品の安全性を深く理解し、法令を遵守した上で市場に供給すること。その地道な取り組みこそが、消費者の信頼を勝ち取り、持続可能なビジネスを築くための最も確実な道筋となるでしょう。

どんなものを選べばいいのか迷ったら、こちらからお気軽にお問い合わせください。

現場経験豊富なLEDビジョンラボの編集部がお答えします!

コメント